Por Leandro Stein

“Algumas pessoas acreditam que futebol é questão de vida ou morte. Fico muito decepcionado com essa atitude. Posso garantir que futebol é muito, muito mais importante”. A célebre frase de Bill Shankly rebate perfeitamente quem acha que o futebol é um mero jogo. Definitivamente não é. O lendário treinador eternizou a representatividade que o esporte tem a quem está envolvido com ele. Não é apenas uma vitória ou uma derrota, ‘a vida’ ou ‘a morte’. É uma verdadeira razão existencial. E ainda consegue ser muito maior do que isso.

A citação de Shankly traz uma perspectiva do futebol em relação ao indivíduo. Um universo amplo, mas particular demais quando se analisa o impacto que o esporte pode ter sobre a sociedade. E não são poucas as histórias em que é possível evidenciar como o futebol deu novos rumos à humanidade. Poderiam ser 20, 50, 100, mas elencamos dez momentos em que a transformação da história foi concretizada por uma bola, um par de chuteiras, um retângulo de grama. Não necessariamente episódios benéficos, já que o poder nunca se furtou de se aproveitar do esporte. Porém, muitos deles ajudaram a renovar as esperanças por um lugar melhor para se viver.

Sumário

A união de classes na Inglaterra do Século XIX

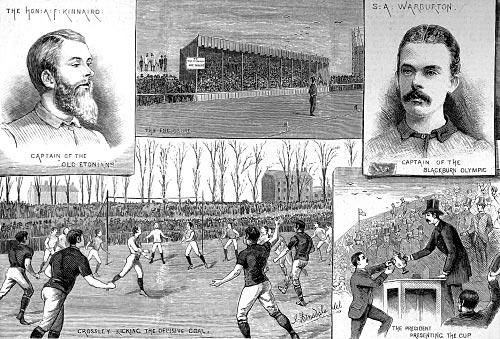

O futebol nasceu como um esporte aristocrático. Era estimulado nas escolas não apenas como uma atividade física, mas também como um exercício moral. Os ideais cavalheirescos tomavam conta da prática, como a lealdade e o respeito. A popularidade alcançada a partir da segunda metade do Século XIX, entretanto, fez com que o futebol se expandisse também às massas populares. O esporte passou a ser incentivado especialmente entre os trabalhadores, para os quais os patrões viam uma oportunidade de garantir uma recreação e evitar maiores questionamentos sobre as situações trabalhistas. Berço da Revolução Industrial, o norte da Inglaterra passou a se desenvolver também nos gramados.

A melhor mostra dessa transformação é dada pela Copa da Inglaterra, o torneio de clubes ainda vigente mais antigo do mundo. Em suas 11 primeiras edições, a competição foi dominada por equipes londrinas, formadas por estudantes. Porém, os clubes do norte começaram a equilibrar forças a partir da década de 1880. E conquistaram o primeiro título em 1883, quando os operários do Blackburn Olympic derrotaram os aristocratas do Old Etonians. Um processo inevitável, já que as equipes fabris passaram a se fortalecer graças à contratação de proletários apenas pela qualidade no esporte.

Em consequência deste panorama, o profissionalismo foi permitido entre os clubes ingleses dois anos depois, em uma transformação que também impulsionou a criação do Campeonato Inglês em 1888. Naquele momento, o futebol já não fazia mais distinção entre classes sociais, por mais que os times aristocráticos insistissem no amadorismo. A pluralidade começava a se evidenciar tanto nos campos quanto nas arquibancadas. E, de certa forma, a integração de diferentes camadas também permitiu uma expansão mais rápida do esporte pelo mundo, contando com a ajuda tanto de estudantes e engenheiros ferroviários quanto de imigrantes e marinheiros.

A inserção do negro na sociedade brasileira por meio do futebol

O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Séculos de exploração, que obviamente não resultariam em uma absorção imediata dos negros na sociedade. A discriminação persiste até hoje. Mas nem se compara com o racismo escancarado do início do Século XX. Em 1921, o presidente Epitácio Pessoa chegou a sugerir que os negros não fossem convocados para o Campeonato Sul-Americano para “projetar uma imagem composta pelo melhor da sociedade brasileira no exterior”. Ainda assim, foi o futebol quem ajudou a atenuar o problema. Um esporte até então considerado de elite e com visibilidade suficiente para expor os direitos.

Ponte Preta e Bangu foram os primeiros clubes aceitar negros em seus elencos. Arthur Friedenreich foi o primeiro grande ídolo mulato – embora os documentos deixados por El Tigre não evidenciem preconceito sofrido pelo atleta. A inclusão dos negros se acelerou a partir da década de 1920, quando o Vasco abraçou a causa e montou uma forte equipe sem restrições. Já a partir de 1933, com a profissionalização do futebol, os negros ganharam de vez seu espaço. Ficavam para trás os moralismos das elites que defendiam o esporte amador, em prol da técnica e da competitividade. E, neste ponto, a qualidade daqueles que antes eram excluídos era inquestionável.

Os grandes craques do futebol brasileiro eram negros. Domingos da Guia, Fausto, Leônidas. O Diamante Negro era a identificação de sucesso para quem sofria com a discriminação.

“O racismo era notório, em uma situação bem mais exposta. Leônidas sofreu preconceito, principalmente por ser uma pessoa pública”, comentou o jornalista Roberto Assaf, na ocasião dos 100 anos do nascimento do atacante. “Ele tinha uma atitude que valorizava os negros. Leônidas peitava os dirigentes, frequentava os lugares de elite. Era engrandecido pelas atuações, mas também pela imagem”.

A importância ganha no futebol não foi seguida de imediato por outros âmbitos da sociedade. Porém, foi nos campos que a igualdade ganhou tamanho.

A imposição dos estados totalitários e o confronto dos oprimidos na Segunda Guerra Mundial

A Copa do Mundo foi idealizada para unir os países após a Primeira Guerra Mundial. Jules Rimet já tinha a vontade de criar uma competição internacional antes mesmo do conflito, que acabou reforçando seus anseios. A ideia demorou a vingar, concretizada apenas em 1930. E, ainda que tenha promovido a aproximação de países, também serviu para objetivos bem distintos daqueles imaginados pelo presidente da FIFA. Na década que precedeu a Segunda Guerra Mundial, o futebol e as seleções nacionais estiveram entre os principais instrumentos para expor a força de governos totalitários ao restante do planeta.

Benito Mussolini foi quem tirou melhor proveito, graças ao bicampeonato mundial da Itália. Il Duce recebeu a Copa em 1934 para demonstrar a supremacia do fascismo e repetiu os gestos quatro anos depois, quando a Azzurra chegou a vestir contra a França camisas pretas, em alusão ao regime. A Alemanha de Hitler concentrou seus esforços de propaganda nas Olimpíadas, mas o nazismo interferiu na trajetória da seleção em 1938, quando a anexação da Áustria reforçou o Nationalelf para o Mundial. Na Espanha, Francisco Franco interferiu nos clubes para evitar manifestações nacionalistas e republicanas em sua ditadura – e, nas décadas posteriores, foi acusado de proteger o Real Madrid. E o controle sobre o futebol não era exclusividade dos estados totalitários nazifascistas. A União Soviética aproveitou-se da popularidade de times para vinculá-los a órgãos de sua máquina de governo, como o exército (CSKA), a polícia secreta (Dynamo) e as indústrias (Zenit, Torpedo).

O estouro da guerra inibiu a realização do futebol na Europa, ainda que parte dos campeonatos nacionais tenham seguido. E, mesmo escasso, o esporte serviu como escape. Entre os judeus, Bayern e Ajax foram dois focos de resistência. O presidente dos bávaros precisou se exilar na Suíça e, ainda assim, foi reverenciado por seus jogadores durante uma excursão em 1943. Já os holandeses, embora tenham contado com colaboracionistas, viram muitos de seus membros perseguidos e ajudaram a protegê-los. Na URSS, outro episódio marcante foi protagonizado pelo FC Start. A equipe formada por ex-jogadores do Dynamo e do Lokomotiv Kiev derrotou o time da artilharia alemã e teve membros perseguidos pela Gestapo no famoso “Jogo da Morte” – segundo alguns pesquisadores, por conta do resultado. Ações pontuais, mas que serviram para contrariar a opressão do Eixo.

A afirmação nacional dos países africanos

A descolonização da África foi intensificada após a Segunda Guerra Mundial. Até a década de 1950, os únicos países independentes eram Etiópia, Libéria e Egito – este, ainda assim, de maneira unilateral. Durante o conflito, o Reino Unido aludiu se abrir à autonomia de seus territórios, algo que não foi cumprido de imediato. E a independência da Índia, bem como os movimentos nacionalistas crescentes, inspirou a luta intensa ocorrida no continente a partir da década de 1950. Uma época em que o futebol já estava estabelecido em diversas regiões africanas e serviu de ferramenta tanto para conclamar à causa quanto para unificar as nações.

O principal caso de utilização do futebol como bandeira pró-independência foi protagonizado pela Frente de Libertação Nacional. O movimento argelino contou com a colaboração de jogadores profissionais, a maioria deles vindos de clubes da Ligue 1, para montar o Onze da Independência e evidenciar a luta contra o imperialismo francês. A equipe foi formada em 1958 e permaneceu por quatro anos em turnê, disputando amistosos na África, no Leste Europeu e na Ásia – incluindo as seleções principais de países como Iugoslávia e Hungria. O fim do time deu origem à seleção argelina, a partir da libertação do país em 1962.

Enquanto isso, a Copa Africana de Nações foi criada para promover o orgulho nacional dos países recém-independentes. Egito e Sudão ajudaram organizar a primeira edição, em 1957, quando o general Gamal Abdel Nasser se alinhava contra o imperialismo. Nas disputas seguintes, a competição foi recebendo novas nações, muitas interessadas em utilizar o futebol para se afirmar. Presidente de Gana e fundador da Organização da Unidade Africana, Kwame Nkrumah foi um dos primeiros a explorar esta via, com os Estrelas Negras bicampeões na década de 1960. Depois dele, outros ditadores também se preocuparam em montar seleções fortes ou sediar a CAN para legitimar o poder, como Mobutu Sese Seko (Zaire), Marie Ngouabi (Congo-Brazzaville), Ahmadou Ahidjo (Camarões), Shehu Shagari (Nigéria) e Muammar Gaddafi (Líbia).

A Guerra do Futebol

Honduras e El Salvador entraram em guerra por 100 horas em 1969. As motivações dos dois países para o conflito foram diversas: a migração crescente de salvadorenhos para o território vizinho; o monopólio de terras hondurenhas por grandes corporações multinacionais ligadas à fruticultura; a disputa por uma área fronteiriça na costa do Oceano Pacífico. Porém, o estopim para o confronto armado veio dentro de um campo de futebol, durante o jogo entre as duas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1970.

Honduras e El Salvador se enfrentavam pelas semifinais do qualificatório, que decidiria o adversário do Haiti pela vaga no Mundial. O primeiro jogo, em Tegucigalpa, vencido pelos hondurenhos, foi marcado por brigas intensas entre torcedores. O mesmo se repetiu no reencontro, com o revide dos salvadorenhos, que forçaram uma partida-desempate (não sem que antes dois adeptos dos visitantes fossem assassinados). O encontro na Cidade do México contou com nova vitória de El Salvador, na prorrogação. No mesmo dia, os salvadorenhos dissolveram as relações diplomáticas com os vizinhos, afirmando que o governo hondurenho não dava garantias de segurança ao seu povo ou punia o genocídio dos imigrantes perseguidos – em 1967, a reforma agrária promovida em Honduras permitiu a expulsão de salvadorenhos que ocupavam terras ilegalmente.

Iniciada em 14 de julho, 18 dias depois do terceiro jogo pelas Eliminatórias, a Guerra do Futebol deixou cerca de 5 mil mortos e mais de 15 mil feridos, enquanto dezenas de milhares de salvadorenhos foram deportados. As forças militares de ambos os países realizaram tanto ataques terrestres quanto aéreos, que atingiram as duas capitais. O cessar-fogo aconteceu seis dias depois, graças à intervenção da Organização dos Estados Americanos, que ameaçou sancionar tanto Honduras quanto El Salvador. O tratado de paz, contudo, só foi assinado em 1980. E os salvadorenhos, que acabaram passando pelos haitianos no qualificatório, foram eliminados na primeira fase da Copa, derrotados por Bélgica, México e União Soviética.

A manobra das massas nas ditaduras sul-americanas e a luta pela redemocratização

A representatividade do futebol na construção da identidade sul-americana é indiscutível. Principalmente quando se analisa o peso das seleções do subcontinente no cenário internacional. Só um país filiado à Conmebol nunca disputou a Copa do Mundo, enquanto metade deles teve o direito de sediar o torneio – ainda que a Colômbia tenha abdicado em 1986. Um fenômeno popular o suficiente para ser aproveitado pelas ditaduras militares que tomaram conta da região a partir da década de 1960.

O tricampeonato mundial veio a calhar no Brasil. No país do milagre econômico e das obras faraônicas, a conquista da Copa de 1970 era o símbolo do potencial do gigante. Um exemplo seguido pela Argentina oito anos depois, quando os militares realizaram o Mundial, a despeito da perseguição e do desaparecimento de milhares de opositores. Sem que as atrocidades chegassem aos estádios, a Albiceleste ficou com a taça para afirmar a “capacidade, a coragem e a disciplina”, como proclamou o general Jorge Videla após a final. Augusto Pinochet utilizou o Estádio Nacional de Santiago como cárcere e equipamento de tortura, a mesma arena em que a seleção chilena se classificou à Copa de 1974 graças ao boicote da União Soviética.

Mas, da mesma forma como feriu, o futebol também ajudou a libertar os sul-americanos. O tiro da ditadura uruguaia saiu pela culatra com a organização do Mundialito de 1981. A festa pelos 50 anos da Copa, que deveria reforçar a imagem do país, foi encerrada sob gritos no Estádio Centenário de “se va acabar, se va acabar, la dictadura militar!”. Craque do Chile na década de 1970, Carlos Caszely teve sua mãe torturada e encabeçou o plebiscito em prol da redemocratização. E, no Brasil, embora as Diretas Já não tenham vencido, um microcosmo da democracia ganhou amplitude no futebol, com a igualdade das vozes no Corinthians de Sócrates, Wladimir e Casagrande.

A aproximação e o preconceito sobre migrantes dentro da globalização

Nenhum outro fenômeno capitalista afetou tanto o futebol quanto a globalização. A dinâmica na comunicação e nos transportes anulou as distâncias, modificado economicamente e culturalmente o esporte. Um jogo do Campeonato Peruano pode ser assistido no Nepal, um clube luxemburguês contrata um jogador de Ruanda, guatemaltecos e taitianos disputam amistosos na Rússia. As fronteiras são meros detalhes, em um momento no qual a concepção da marca internacional é tão importante quanto a identificação com a torcida local.

Todavia, da mesma forma como a globalização transformou o futebol, o esporte ajuda a sociedade a repensar essa aproximação mundial. E a maior evidência disso está nos fluxos migracionais, em um contexto no qual a xenofobia e o racismo são problemas profundos. Turcos buscam oportunidades na Alemanha, argelinos fazem o caminho contrário do imperialismo francês, africanos são empregados em trabalhos desdenhados na Itália. Populações que nem sempre são bem aceitas na Europa Ocidental, mas que vivem uma relação reversa graças aos ídolos da bola. Como é rejeitar seu vizinho e idolatrar Özil, Zidane, Balotelli?

O historiador Eric Hobsbawm discute o assunto em seu ensaio ‘As nações e o nacionalismo no novo século’: “O comportamento xenofóbico e racista entre os torcedores tem crescente proeminência, sobretudo os dos países imperiais. Eles ficam divididos entre o orgulho que sentem pelos superclubes e pelas seleções nacionais (o que inclui seus jogadores estrangeiros ou negros) e a crescente importância que competidores provenientes de povos há tanto tempo considerados inferiores alcançam nos seus cenários nacionais. Os periódicos surtos racistas que acometem os estádios de países sem história anterior de racismo – Espanha, Holanda – e a associação do hooliganismo com a extrema direita política são expressões dessas tensões”. A antítese gerada pela globalização, que promove um debate necessário e auxilia na solução de uma questão que é generalizada.

A liberdade de gênero no Irã e o debate da questão nos países muçulmanos

A conquista da vaga na Copa do Mundo de 1998 significou muito para o Irã. Era a primeira classificação do país a um Mundial em 20 anos, algo inédito desde a Revolução Islâmica. Os persas tinham a chance de expor a realidade de seu país no torneio internacional. Todavia, a celebração pela façanha gerou uma consequência indesejada para o aiatolá. Ela proporcionou o questionamento junto aos fundamentalistas sobre os direitos das mulheres no país, especialmente em relação às restrições em frequentar alguns locais públicos, como estádios.

A erupção do movimento feminista aconteceu em novembro de 1997, depois que os iranianos venceram a Austrália e asseguraram a presença na Copa. O triunfo foi a chave para que as leis islâmicas fossem ignoradas. Milhares de iranianas saíram às ruas para comemorar. Três mil delas ganharam lugares no Estádio Azadi, em Teerã, e outras tantas que ficaram de fora das arquibancadas acabaram furando as proteções policiais para participar do evento. Algumas chegaram até mesmo a retirar os véus. Cenas que se repetiram no ano seguinte, quando a seleção do Irã derrotou os Estados Unidos na primeira fase do Mundial.

A subversão causou rompimento das barreiras, mas não significou uma alteração na postura do governo islâmico. O debate, ao menos, foi estabelecido no país e o presidente Mahmoud Ahmadinejad chegou a liberar a presença feminina nos estádios por um breve período em 2006, algo que foi vetado pelo aiatolá. Com a classificação do Irã ao Mundial de 2014, as autoridades se adiantaram ao vetar a aparição de mulheres no Estádio Azadi. Um instrumento de repressão, mas que também demonstra como aquelas mulheres dos anos 1990 quebraram um paradigma. O exemplo que serve aos persas e a outros países do Oriente Médio igualmente restritivos em relação aos direitos femininos.

O futebol como símbolo de orgulho para manifestação de minorias ou de regiões nacionalistas

Se há um local onde as manifestações costumam ser livres, é o estádio de futebol. Os holofotes do espetáculo servem para iluminar causas. As arquibancadas tornam-se o todo para minorias que não teriam ouvidos em contextos mais amplos. É o lugar para encampar uma postura nacionalista, separatista, política, ideológica ou até mesmo religiosa. E, especialmente quando os resultados são positivos, o orgulho pela bandeira levantada consegue se tornar ainda maior.

As manifestações em prol da Catalunha são frequentes nos jogos do Barcelona. Os blaugranas são o maior expoente da região no embate contra o poder central castelhano. Uma ligação tão forte que acaba servindo de plataforma para alguns políticos defenderem que os catalães se separem do resto da Espanha. Sem um caráter de independência tão grande, mas de igual vontade de desafiar a capital, é a representatividade do Olympique de Marseille para a Provença. E assim acontece em outras partes do globo: Terek Grozny (Chechênia), Sheriff Tiraspol (Transnístria), Anzhi (Daguestão) são alguns exemplos.

Um regionalismo mais profundo é visto no Athletic Bilbao. A restrição a estrangeiros imposta sobre o clube se tornou um caminho para a exaltação do País Basco, com a limitação do elenco a jogadores nascidos na região ou descendentes. Uma medida que limita as forças da equipe e que é vista até como xenófoba, mas serve para alimentar o caráter nacional da população basca. Fanatismo que se aproxima de outros casos extremos, como o Celtic, bastião católico em meio à maioria protestante na Escócia ou o Bnei Sakhnin, clube de origens árabes em Israel. O futebol também serviu para unir torcidas rivais a favor do orgulho regional contra situações de repressão: Al Ahly e Zamalek, na Primavera Árabe do Egito, e Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray, na resistência à destruição de um parque na Turquia.

A integração nacional promovida após os conflitos civis a partir da década de 1990

A consciência do futebol como uma ferramenta social foi amplamente difundida nos últimos anos. E nada mais natural que ela tenha sido usada para promover a união de países dilacerados por guerras civis. A Copa do Mundo passou a funcionar como um objeto de desejo para as democracias em formação. Um evento internacional para satisfazer a população local, para curar cicatrizes ainda abertas através da seleção e para atestas para o resto do mundo a paz alcançada.

Na Europa, os principais exemplos vêm dos Bálcãs. Os clubes acabaram alicerçando as milícias na Guerra da Iugoslávia, com torcedores organizados do Estrela Vermelha reforçando o exército sérvio contra os movimentos separatistas. Ainda assim, o feito benéfico do futebol preponderou. Croácia e Eslovênia conquistaram a classificação ao Mundial uma década depois da independência. E a alegria mais recente foi vivida pela Bósnia. O país, que foi destruído na década de 1990 e chegou a contar com três ligas nacionais por causa da segregação étnica, conquistou a classificação à Copa de 2014 para simbolizar a integração.

A situação não é diferente em outros continentes. A África do Sul contou com a Copa Africana de Nações de 1996 para selar o fim do Apartheid no esporte mais popular entre os negros, em um processo que teve continuidade na Copa de 1998. Angola teve sua posição como nação revigorada em 2006, assim como Costa do Marfim, que viu duas etnias inimigas selarem a paz graças à intermediação da seleção durante as Eliminatórias. A Líbia celebrou a vaga na CAN em 2012 já com a bandeira do país libertado após a queda de Muammar Gaddafi. Por fim, na Ásia, a unidade é exposta principalmente por Iraque e Afeganistão. Dois países que sofreram intervenção recente dos Estados Unidos e que viram milhares saírem às ruas para comemorar títulos regionais. Enquanto isso, a Palestina ainda espera seu lugar ao sol.

O trabalho Imortais do Futebol – textos do blog de Imortais do Futebol foi licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição – NãoComercial – SemDerivados 3.0 Não Adaptada.

Com base no trabalho disponível em imortaisdofutebol.com.

Podem estar disponíveis autorizações adicionais ao âmbito desta licença.

ESSE é um tipo de texto que merece ser compartilhado. Parabéns!

Obrigado pelo elogio! 😀